市政振興・発展のためにと 他【新千葉新聞】

- 2025/3/30

- ニュース

新千葉新聞2025年3月30日発行

市政振興・発展のためにと

市の「特別寄附栄誉表彰」の第1号に

木更津市に寄付 共栄運輸㈱が2,000万円

木更津市潮浜の共栄運愉(株)(代表取締役・平井秀幸)は28日、木更津市に対し「市政振興・発展のために活用してほしい」と2,000万円の寄付を行った。

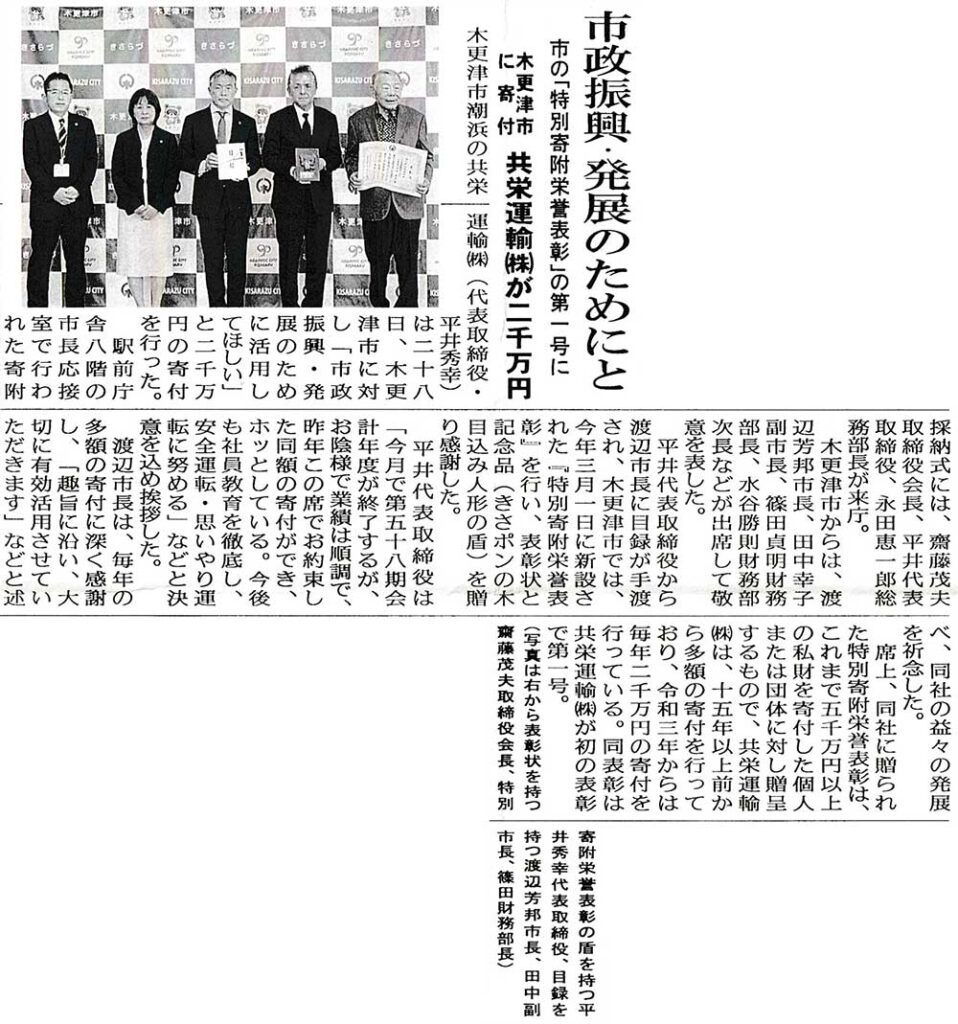

駅前庁舎8階の市長応接室で行われた寄附採納式には、齊藤茂夫取締役会長、平井代表取締役、永田恵一郎総務部長が来庁。

木更津市からは、渡辺芳邦市長、田中幸子副市長、篠田貞明財務部長、水谷勝則財務部次長などが出席して敬意を表した。

平井代表取締役から渡辺市長に目録が手渡され、木更津市では、今年3月1日に新設されたい特別寄附栄誉表彰にを行い、表彰状と記念品(きさポンの木目込み人形の盾)を贈り感謝した。

平井代表取締役は「今月で第58期会計年度が終了するが、お陰様で業績は順調で、昨年この席でお約束した同額の寄付ができ、ホツとしている。今後も社員教育を徹底し、安全運転・思いやり運転に努める」などと決意を込め挨拶した。

渡辺市長は、毎年の多額の寄付に深く感謝し、「趣旨に沿い、大切に有効活用させていただきます」などと述べ、同社の益々の発展を祈念した。

席上、同社に贈られた特別寄附栄誉表彰は、これまで5,000万円以上の私財を寄付した個人または団体に対し贈呈するもので、共栄運輸(株)は、15年以上前から多額の寄付を行っており、令和2年からは毎年2,000万円の寄付を行っている。

同表彰は共栄運輸(株)が初の表彰で第1号。

ゆうゆうステーション木更津

愛称募集で山城泰さんの命名を採用

木更津市老人福祉センター 開館50周年記念

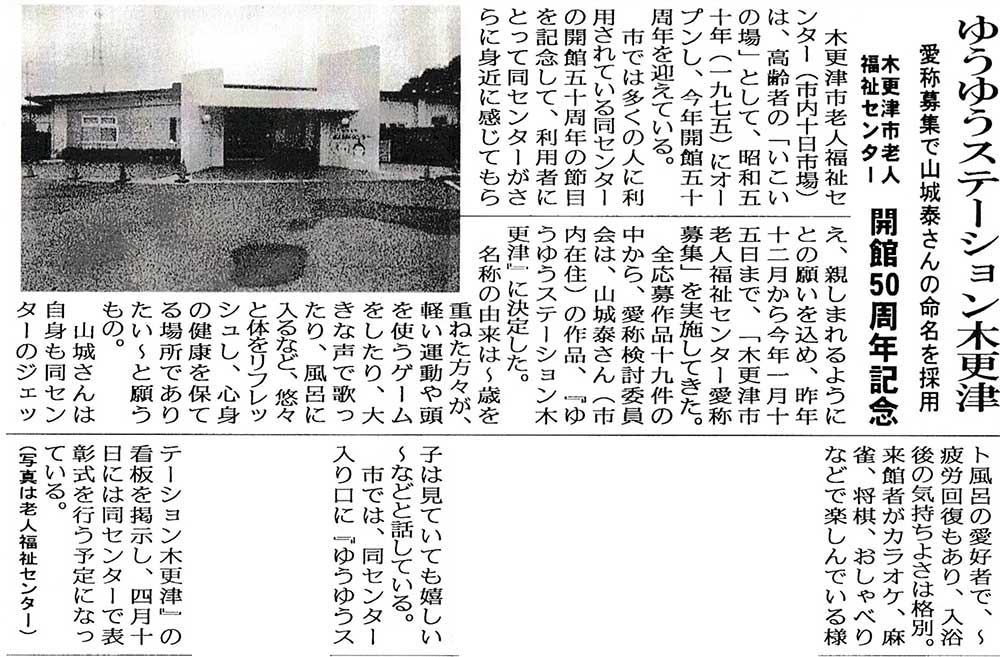

木更津市老人福祉センター(市内十日市場)は、高齢者の「いこいの場」として、昭和50年(1975)にオープンし、今年開館50周年を迎えている。

市では多くの人に利用されている同センターの開館50周年の節目を記念して、利用者にとって同センターがさらに身近に感じてもらえ、親しまれるようにとの願いを込め、昨年12月から今年1月15日まで、「木更津市老人福祉センター愛称募集」を実施してきた。

全応募作品19件の中から、愛称検討委員会は、山城泰さん(市内在住)の作品、「ゆうゆうステーション木更津」に決定した。

名称の由来は~歳を重ねた方々が、軽い運動や頭を使うゲームをしたり、大きな声で歌ったり、風呂に入るなど、悠々と体をリフレッシュし、心身の健康を保てる場所でありたい~と願うもの。

山城さんは自身も同センターのジェッ卜風呂の愛好者で、~疲労回復もあり、入浴後の気持ちよさは格別。来館者がカラオケ、麻雀、将棋、おしゃべりなどで楽しんでいる様子は見ていても嬉しい~などと話している。

市では、同センター入り口に『ゆうゆうステーション木更津」の看板を掲示し、4月10日には同センターで表彰式を行う予定になっている。

「マタタラボ」で楽しく

濱田基さんを講師に迎えて出前授業

木更津市立西清小 プログラミング学習

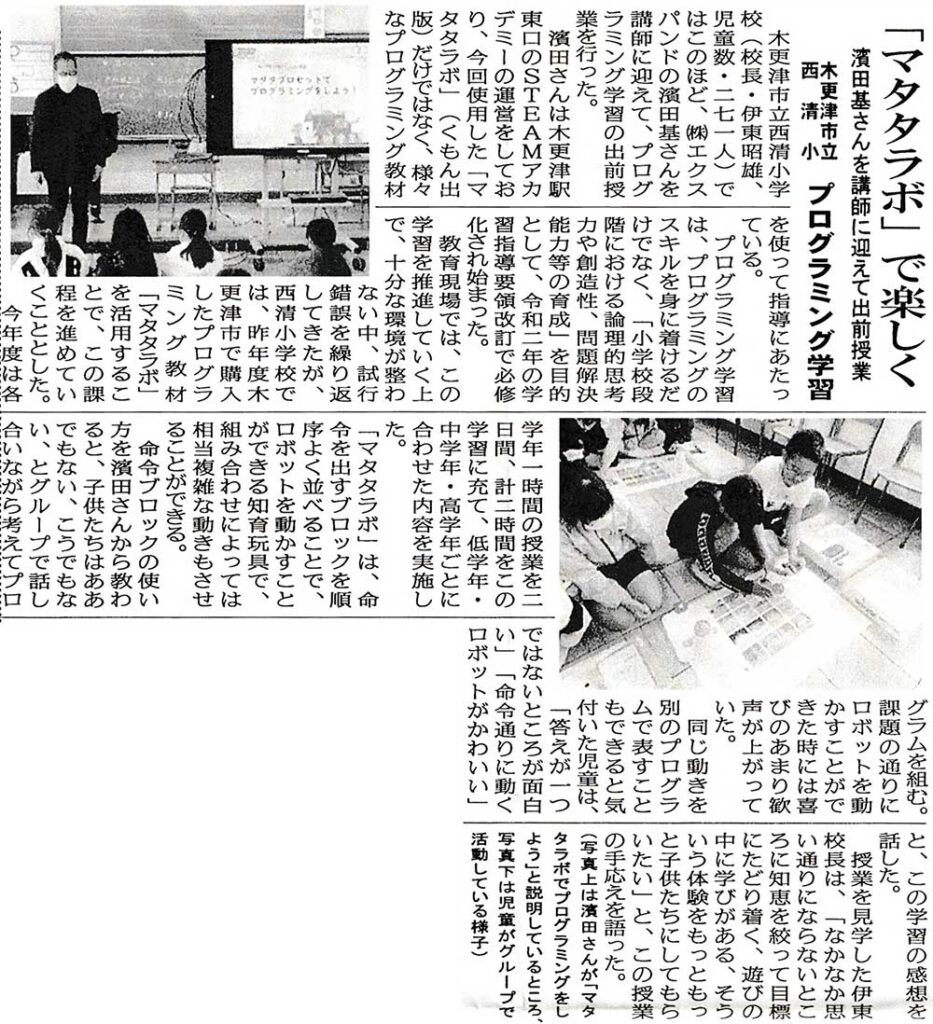

木更津市立西清小学校(校長・伊東昭雄、児童数・271人)ではこのほど、(株)エクスパンドの濱田基さんを

講師に迎えて、プログラミング学習の出前授業を行った。

濱田さんは木更津駅東口のSTEAMアカデミーの運営をしており、今回使用した「マタタラポ」(くもん出版)だけではなく、様々なプログラミング教材を使って指導にあたっている。

プログラミング学習は、プログラミングのスキルを身に着けるだけでなく、「小学校段階における論理的思考力や創造性、問題解決能力等の育成」を目的として、令和2年の学習指導要領改訂で必修化され始まった。

教育現場では、この学習を推進していく上で、十分な環境が整わない中、試行錯誤を繰り返してきたが、西清小学校では、昨年度木更津市で購入したプログラミング教材「マタタラボ」を活用することで、この課程を進めていくこととした。

今年度は各学年1時間の授業を2日間、計2時間をこの学習に充て、低学年・中学年・高学年ごとに合わせた内容を実施した。

「マタタラボ」は、命令を出すブロックを順序よく並べることで、ロボットを動かすことができる知育玩具で、組み合わせによっては相当複雑な動きもさせることができる。

命令ブロックの使い方を濱田さんから教わると、子供たちはああでもない、こうでもない、とグループで話し合いながら考えてプログラムを組む。

課題の通りにロボットを動かすことができた時には喜びのあまり歓声が上かっていた。

同じ動きを別のプログラムで表すこともできると気付いた児童は、「答えが一つではないところが面白い」「命令通りに動くロボットがかわいい」と、この学習の感想を話した。

授業を見学した伊東校長は、「なかなか思い通りにならないところに知恵を絞って目標にたどり着く、遊びの中に学びがある、そういう体験をもっともっと子供たちにしてもらいたい」と、この授業の手応えを語った。